立つ姿勢で「したい」を「できる」に 実用化目前“次世代の車いす”の可能性

2024年06月30日 11:19

■「自分の力で」進化いた“車いす”

車いすで生活する人の “次世代モビリティ”は茨城県・つくば市で誕生しました。

手掛けるのが筑波大発のベンチャー「Qolo」。案内してくれたのが開発責任者の江口さんです。

Qolo 代表取締役 江口洋丞さん

「こちらがその機械です」

大きさや見た目も、一般的な電動車いすに見えます。一体、どんな進化を遂げているのでしょうか。膝を押さえる部品を外し、足を持ち上げながら乗車します。

Qolo 代表取締役 江口洋丞さん

「この膝を押さえる部品をつけていきます」

シートベルトを装着し、これで準備完了。そして、肘かけから出てきたのが…。

ABCテレビ 増田紗織アナウンサー

「おぉ!手すりが出てきました」

Qolo 代表取締役 江口洋丞さん

「ここから前に倒すと…こういう風に、立ち上がります。この状態で動けるようになっています」

「Qoloモビリティモデル」は“老化により筋力の衰えた人”や“けがや病気などで下半身にまひがある人”でも電力の補助なしで“自分の力”を使って立ち上がることができるといいます。

それを可能にしたのが、この“ガススプリング”です。

座っているときは、圧縮状態でロックがかかった状態。肘かけを操作し、立ち上がるときに身体を前にずらすと、ロックが解除されガススプリングが伸びる力を使い立ち上がります。座面は姿勢の変化に合わせ連動、重心のバランスを取りながら立ち上がることができます。

Qolo 代表取締役 江口洋丞さん

「(Q.こうやって向き合っていると(車いすが)前に倒れてこないのかなって)ちょっと前に倒れますね。例えばこういう風になったとしても、自分の体重と機械のこの重さのバランスで倒れないでいることができる」

■車いす“立つ姿勢”で「新たな生活」

座面に体重をかければガススプリングが縮まり体重を支えながら変形。立ち上がって移動するだけでなく、状況に応じて一般的な電動車いすと同じ様に移動が可能です。

ホイールにはロボット開発や医療などの現場で活躍する“オムニホイール”を採用。前後左右、旋回も可能な為、狭い場所でも小回りがききます。

例えば棚の荷物を取ってデスクに戻るといった動きもできます。

江口さんの研究が大きな注目を集めたのが9年前。開発者の卵を支援する国際コンテストでした。

Qolo 代表取締役 江口洋丞さん

「(Q.開発のきっかけは)祖母が転んで歩けなくなったんですね。杖を使ったり。そのうち車いすになって」

祖母の姿をみて日常の暮らしを“肉体的”にも“精神的”にも支えられる、そんな車いすを届けたいと研究を続けてきました。開発には様々なハードルがありました。例えば、身長や体重は人によって差があり、障がいの度合いや力も異なるためコンピューター上では200万通り以上のシミュレーションを重ねたといいます。

立つことに慣れていない車いす利用者の負担を考え、座ったままでも移動できるよう設計も見直しました。

約30人の車いす利用者の協力により改良を重ねた結果、様々な体格の人が利用できる車いすが誕生したのです。

Qolo 代表取締役 江口洋丞さん

「(Q.身長や体重に制限は?)145センチ~190センチの範囲。体重で40キロから100キロまでの範囲で対応」

開発初期の段階から関わってきた木戸さん。

29歳の時に事故で脊髄を損傷し担当医の紹介で「Qolo」の開発プロジェクトに参加しました。

Qolo テストパイロット 木戸俊介さん

「Qoloで立ったり 座ったりっていう選択肢ができることによって、自分自身がその成功体験っていうか、自立できたっていう感覚っていうのが手応えとしてある」

その手応えを感じたのが2019年につくば市で行われたG20です。

特設ブースに視察にやってきたのが、当時、外務大臣だった河野デジタル大臣です。

Qolo テストパイロット 木戸俊介さん

「河野さんがその時に『乗ってみたい』って言ったので車いすに乗り換えて『どうぞQolo乗ってください』。河野さんは『えっ!あなた車いすだったんですか』っていう風に言われたことがあって、僕自身が“当たり前のように立っている人”として認識されたことがどれだけ嬉しいか、障がい者として認識されてないっていうぐらい当たり前に自分として生きられる結構尊いと思っていて。立ったままプレゼンテーションとか講義をして障がい者って一言も言わずにプレゼンテーションをしたいっていうのも思っていて。めちゃめちゃその夢が叶いそう」

■立った姿勢で移動「したい」を「できる」に

これは車いす利用者に取材を行いやってみたいことを本人が再現したイメージ映像です。愛車の洗車を自分でやりたい。スーパーで自由に商品を選びたい。パートナーや友人らと、同じ目線の高さで会話がしたい。さまざまな「やりたいこと」が描かれています。

Qoloモビリティモデルはまだ試作段階ですが、現在、医療機関や施設などで試験導入されているモデルもあります。

それがこの「Qoloリハビリテーションモデル」。乗って移動することはできませんがモビリティタイプの立つ仕組みや技術を活かしリハビリの現場で活躍。

脊髄損傷者専門トレーニングジムでは70人が利用していると言います。

J-Workout 認定トレーナー 吉田瑠菜さん

「私たちがサポートして立っているということではなく、一人で立ち上がることができる」

高柳さんは事故で脊髄を損傷。およそ7年ほど前からこのジムでトレーニングを続けています。

高柳純一さん

「昔の健常であった状態に近い。体の使い方かなど。どうしても恐怖感、体幹がないので前に倒れてしまう状態。普段足の位置を超えて前にだすということをしない。かなり安定している機械なので(体ごと)前に倒れない」

モビリティモデルが実用化されたら何をやってみたいか聞いてみると…。

高柳純一さん

「まず台所に立ってみたいですかね。今だと全然届かないので、いろんなことができますね」

メディカルアドバイザーとしてQoloの開発に関わる清水さんは。

筑波大学 医学医療系リハビリテーション医学准教授 清水如代さん

「寝たきりが続いてしまうと自律神経にも影響が起きますので、血圧が下がってしまって、いわゆる立ちくらみみたいなことも起こりやすい。早い時期から立つことを経験していればそういったことも起こりにくい。モビリティバージョンを今度、生活で使ってもらって生活の中でも立ち座りの訓練をしてもらう」

車いすで生活する人の“次世代モビリティ”。実用化はすぐそこまで来ているといいます。

■「できる」増える次世代“車いす”実用化は?

Qolo 代表取締役 江口洋丞さん

「2026年の春頃の市場投入を予定」

「(Q.今後どのように展開していきたいか)自分の好きだったこと、自分の得意なこと、それを自分の力で生きていく力に変えられるように展開していけるといいなと思っています」

(2024年6月30日 「サンデーLIVE!!」)

これまでに入っているニュース

-

もうすぐ新紙幣 ATM工場フル稼働 “ゆかりの地”はお祝いムード6月30日

もうすぐ新紙幣 ATM工場フル稼働 “ゆかりの地”はお祝いムード6月30日 -

立つ姿勢で「したい」を「できる」に 実用化目前“次世代の車いす”の可能性6月30日

立つ姿勢で「したい」を「できる」に 実用化目前“次世代の車いす”の可能性6月30日 -

廃アルミニウムから取り出した水素で発電 リゾートホテルで活用へ6月29日

廃アルミニウムから取り出した水素で発電 リゾートホテルで活用へ6月29日 -

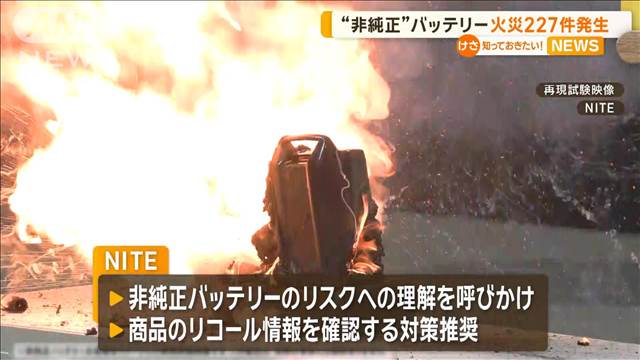

“非純正”バッテリー火災227件発生 建物が全焼するケースも6月29日

“非純正”バッテリー火災227件発生 建物が全焼するケースも6月29日 -

タカラトミー「出産育児祝い金」制度を導入 子ども1人につき200万円支給6月29日

タカラトミー「出産育児祝い金」制度を導入 子ども1人につき200万円支給6月29日 -

全商品1万円「ありがとう諭吉セール」 “実寸大”純金1万円札も登場6月29日

全商品1万円「ありがとう諭吉セール」 “実寸大”純金1万円札も登場6月29日 -

37年ぶり円安 一時161円台 先月のアメリカ個人消費支出物価指数は2.6%↑6月29日

37年ぶり円安 一時161円台 先月のアメリカ個人消費支出物価指数は2.6%↑6月29日 -

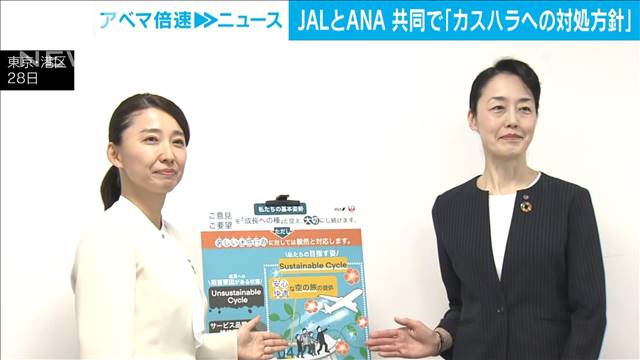

ANAとJAL“カスハラ”対策方針を共同策定6月28日

ANAとJAL“カスハラ”対策方針を共同策定6月28日 -

日本版ライドシェア 来月からは雨の日も運行可能に6月29日

日本版ライドシェア 来月からは雨の日も運行可能に6月29日 -

新紙幣発行を前に 100万円の純金「壱万円札」登場6月28日

新紙幣発行を前に 100万円の純金「壱万円札」登場6月28日 -

マツダとヤマハの出荷停止解除 認証不正で国交省 トヨタは調査の最終報告未提出6月28日

マツダとヤマハの出荷停止解除 認証不正で国交省 トヨタは調査の最終報告未提出6月28日 -

政府 電気ガス料金負担軽減策を発表 8・9月の電気料金は標準世帯月額1600円程度6月28日

政府 電気ガス料金負担軽減策を発表 8・9月の電気料金は標準世帯月額1600円程度6月28日 -

かぐや姫に光源氏…江戸時代の人が魂を吹き込んだやまと絵の魅力【グッド!いちおし】6月28日

かぐや姫に光源氏…江戸時代の人が魂を吹き込んだやまと絵の魅力【グッド!いちおし】6月28日 -

不思議な形&謎の生態「珍奇植物の世界」 食用・100年生存も…【グッド!いちおし】6月28日

不思議な形&謎の生態「珍奇植物の世界」 食用・100年生存も…【グッド!いちおし】6月28日 -

アップル最新端末が日本で発売開始 現実空間と仮想空間を融合6月28日

アップル最新端末が日本で発売開始 現実空間と仮想空間を融合6月28日 -

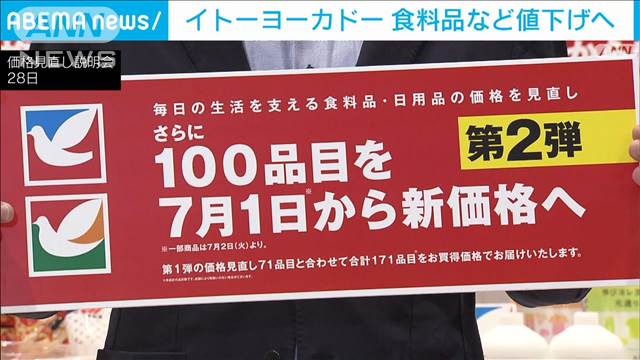

再編進めるイトーヨーカ堂 7月1日から100品目の値下げ発表 スナック菓子や洗剤6月28日

再編進めるイトーヨーカ堂 7月1日から100品目の値下げ発表 スナック菓子や洗剤6月28日 -

7月の食品値上げは400品目超 11月までの予定分で1万品目突破6月28日

7月の食品値上げは400品目超 11月までの予定分で1万品目突破6月28日 -

7月値上げ食品は400品目超 一部スーパーは値下げの動き6月28日

7月値上げ食品は400品目超 一部スーパーは値下げの動き6月28日 -

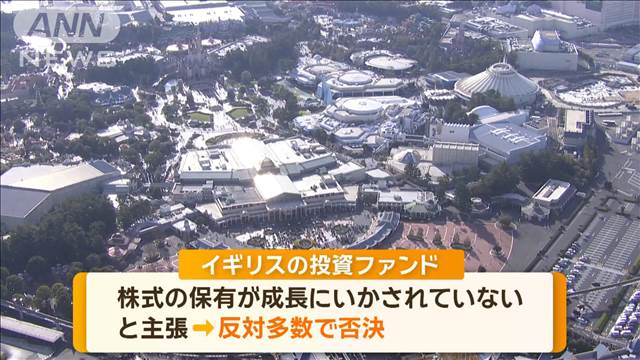

オリエンタルランド株の売却案否決 英・投資ファンドが突き付けるも…京成株主総会6月28日

オリエンタルランド株の売却案否決 英・投資ファンドが突き付けるも…京成株主総会6月28日 -

【速報】外国為替市場で一時1ドル=161円台に 1986年12月以来 約37年半ぶり6月28日

【速報】外国為替市場で一時1ドル=161円台に 1986年12月以来 約37年半ぶり6月28日 -

“高い場所の作業もOK”人型ロボット JR西日本6月28日

“高い場所の作業もOK”人型ロボット JR西日本6月28日 -

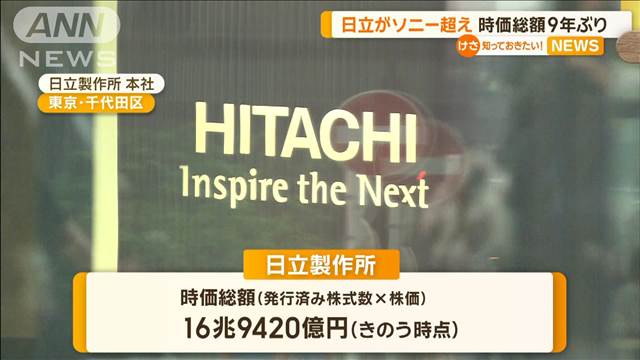

日立が9年ぶりソニー超え 時価総額16兆9420億円6月28日

日立が9年ぶりソニー超え 時価総額16兆9420億円6月28日 -

ホンダ「フリード」8年ぶりのフルモデルチェンジ6月28日

ホンダ「フリード」8年ぶりのフルモデルチェンジ6月28日 -

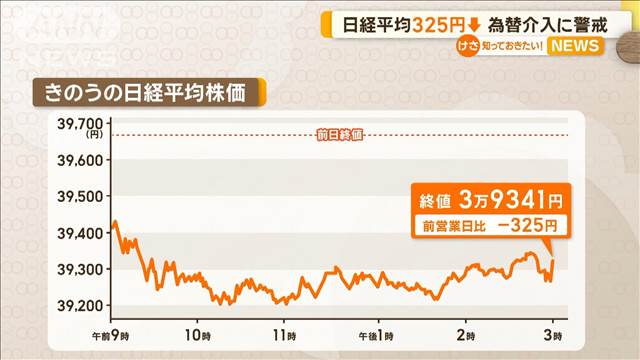

日経平均株価、325円安…為替介入に警戒6月28日

日経平均株価、325円安…為替介入に警戒6月28日 -

政府補助金“3カ月限定”再開へ…7月は? 電気料金“高水準”で推移6月28日

政府補助金“3カ月限定”再開へ…7月は? 電気料金“高水準”で推移6月28日 -

ソフトバンクグループ AIと医療を融合させた新会社設立を発表6月28日

ソフトバンクグループ AIと医療を融合させた新会社設立を発表6月28日 -

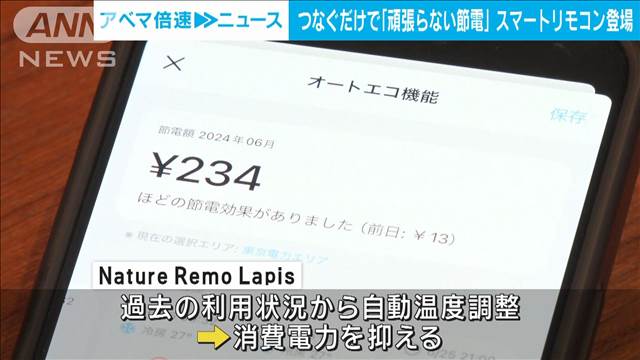

「頑張らない節電」で夏を乗り切れ! 繋ぐだけで電気代を抑えるスマートリモコン6月27日

「頑張らない節電」で夏を乗り切れ! 繋ぐだけで電気代を抑えるスマートリモコン6月27日 -

2期連続最終赤字のシャープ 生え抜きの沖津雅浩氏が新社長に昇格6月27日

2期連続最終赤字のシャープ 生え抜きの沖津雅浩氏が新社長に昇格6月27日 -

楽天モバイル「プラチナバンド」27日スタート 契約数1000万回線の早期達成目指す6月27日

楽天モバイル「プラチナバンド」27日スタート 契約数1000万回線の早期達成目指す6月27日 -

JR西日本が7月から人型ロボット使用 人手不足解消や安全性向上狙う6月28日

JR西日本が7月から人型ロボット使用 人手不足解消や安全性向上狙う6月28日 -

北越コーポレーション株主総会 投資ファンド提案の社長解任案を否決6月27日

北越コーポレーション株主総会 投資ファンド提案の社長解任案を否決6月27日 -

8月の電気料金 東京電力など7社で値下がり 都市ガスは大手4社すべてで値下がり6月27日

8月の電気料金 東京電力など7社で値下がり 都市ガスは大手4社すべてで値下がり6月27日 -

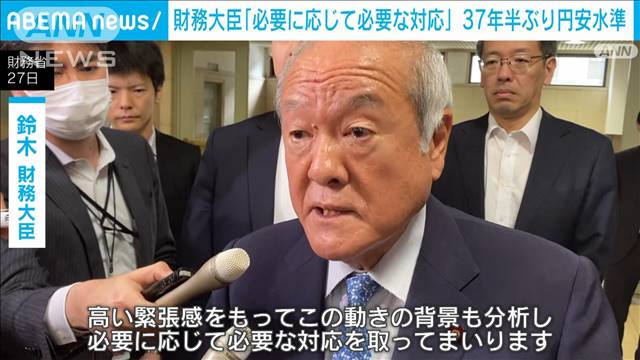

37年ぶり歴史的円安 鈴木財務大臣「必要に応じて必要な対応」市場の動きをけん制6月27日

37年ぶり歴史的円安 鈴木財務大臣「必要に応じて必要な対応」市場の動きをけん制6月27日 -

一時37年半ぶり円安水準 市場関係者「円一弱の状況」 円相場1ドル=160円台続く6月27日

一時37年半ぶり円安水準 市場関係者「円一弱の状況」 円相場1ドル=160円台続く6月27日 -

株主総会集中日 経営責任の追及、株主提案相次ぐ6月27日

株主総会集中日 経営責任の追及、株主提案相次ぐ6月27日 -

マイナ保険証の利用促進へ 薬剤師ら新たに1万人をデジタル推進委員に任命6月27日

マイナ保険証の利用促進へ 薬剤師ら新たに1万人をデジタル推進委員に任命6月27日 -

非純正の充電式バッテリーに注意 火災で建物全焼も NITEが注意呼びかけ6月27日

非純正の充電式バッテリーに注意 火災で建物全焼も NITEが注意呼びかけ6月27日 -

UCC「ボトルコーヒー」10月値上げ6月27日

UCC「ボトルコーヒー」10月値上げ6月27日 -

美を追求した北大路魯山人の原点に迫る 岡本太郎との縁とは【グッド!いちおし】6月27日

美を追求した北大路魯山人の原点に迫る 岡本太郎との縁とは【グッド!いちおし】6月27日 -

38年ぶり円安水準 “為替介入の警戒感”高まる 神田財務官「深刻な懸念」6月27日

38年ぶり円安水準 “為替介入の警戒感”高まる 神田財務官「深刻な懸念」6月27日 -

日経平均株価…再び4万円に迫る勢い 大きな材料ない中…要因は? 専門家が分析6月27日

日経平均株価…再び4万円に迫る勢い 大きな材料ない中…要因は? 専門家が分析6月27日 -

約37年半ぶりの円安水準 神田財務官「深刻な懸念」6月27日

約37年半ぶりの円安水準 神田財務官「深刻な懸念」6月27日 -

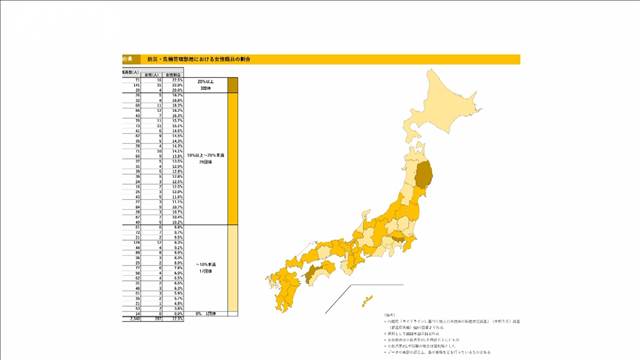

都道府県で防災部局の女性割合を“見える化” 内閣府6月27日

都道府県で防災部局の女性割合を“見える化” 内閣府6月27日 -

37年半ぶりの円安に神田財務官「深刻な懸念」6月27日

37年半ぶりの円安に神田財務官「深刻な懸念」6月27日 -

東大発イライザ、日本最高レベルのLLM(大規模言語モデル)を公開6月27日

東大発イライザ、日本最高レベルのLLM(大規模言語モデル)を公開6月27日 -

【速報】円安さらに進み一時160円40銭台に 37年半ぶりの水準6月26日

【速報】円安さらに進み一時160円40銭台に 37年半ぶりの水準6月26日 -

あなただけの「電気代」節約術 教えてください!6月26日

あなただけの「電気代」節約術 教えてください!6月26日 -

【速報】円安進行 一時1ドル=160円台に 約2カ月ぶり水準6月26日

【速報】円安進行 一時1ドル=160円台に 約2カ月ぶり水準6月26日 -

【独自】ブックオフ 架空買取などの疑い 一部店舗であすから休業・営業時間変更へ6月26日

【独自】ブックオフ 架空買取などの疑い 一部店舗であすから休業・営業時間変更へ6月26日 -

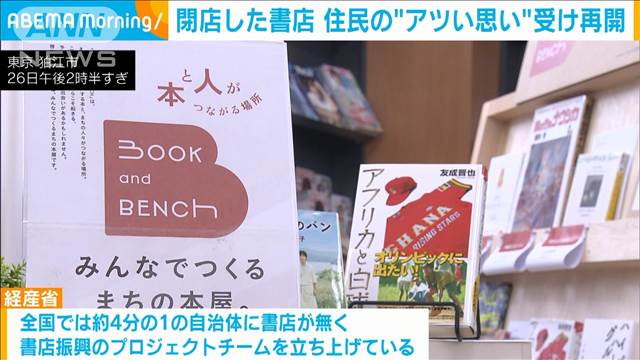

書店の減少続く中 東京・狛江市で一度閉店した書店が復活6月27日

書店の減少続く中 東京・狛江市で一度閉店した書店が復活6月27日 -

大阪・関西万博に約17m実物大ガンダム設置へ 片膝ついて右腕を上げる姿6月26日

大阪・関西万博に約17m実物大ガンダム設置へ 片膝ついて右腕を上げる姿6月26日